7000娃娃兵战死松山加盟炒股配资,这段子真有人信。

现在有些上学上傻了的,已经没法跟他们讲什么叫常识了。你跟三岁的小明说,乖别闹,我给你摘个星星玩哈,小明7岁上学了,说你从小净哄我。换了现在的巨婴,就算40岁了,还问你要星星:你当年答应过我,你必须做到,否则你就没有欧美的契约精神,你改变了我对你履行承诺的认知,我对你要重新审视,我对你要深度解读,我.......

招兵为什么要招18岁以上的健康青年?这个常识,不管用什么办法,你跟巨婴都讲不明白,你讲人体发育,他讲哪咤闹海,你讲人体机能有曲线,他喊自古英雄出少年。

编段子的,帮着推流量的,乐了。

世界各国征兵的适龄标准,基本都在18岁以上,美国在珍珠港事件爆发后,规定20岁至44岁男子必须服兵役,后来兵员够用,将最高年龄下调到38,适龄标准都是先从上往下降。作战的军人必须身强力壮,哪国都一样。

当时本土只有7500万人口的日本,自明治维新以后,服役年龄都是20至40岁,因战争局势所迫,1943年11月,将上限调整到45岁,12月又将征兵适龄年减了一岁,变为19岁。中方评价:“按兵役原则言,苟非万不得已,绝不行此修正。”

年龄只下降了一岁,身高标准由1936年的1米50降到1米48,加上胡子兵大量补充现役,1944年的中国战场上,就已经明显能感觉到鬼子不行了,和侵华初期明显不一样。投降前军国主义快疯了,要一亿玉碎,现役兵的适龄标准也没低于17岁。

都知道民国抓壮丁,民国为什么抓的是壮丁,而不是抓少年,区别不就在一个壮字?民国壮丁分两等,18~30岁为甲等,30~40岁为乙等,怎么不把18岁以下的少年段评为乙等?

如果说世界上有最烂的兵役制度,那一定是蒋介石领导下的民国。抓壮丁的本质,是全局性的兵役腐败,抗战需要执行兵役法,可哪里有什么三丁抽一、五丁抽二,明明是有钱不用当兵,没钱必须抽丁。贪官劣绅伙同“国军”官长,不仅贪得无厌,而且毫无天良,导致大量壮丁伤残死亡,这种赤裸裸的阶级压迫,不管日本人进不进来,都要推翻他。

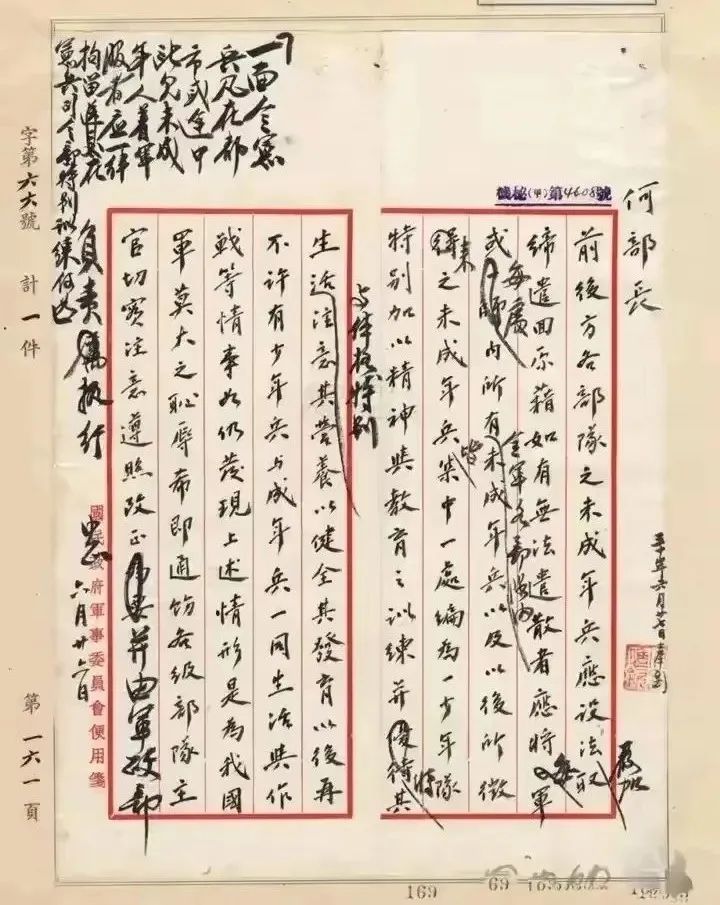

抗战期间国民党在大后方征兵约1300万,实际到营人数有说1000万,有说800万,确切数字不详。中国人口这么多,征召了这么多壮丁,怎么还需要孩子去打仗?编段子的不怕,可老蒋怕,连基本的伦理都不讲,在盟邦面前要丢脸的,所以早有规定:

手令一:“何部长 前后方各部队之未成年兵应设法取缔,遣回原籍。如有无法遣返者,应将每军或每处内所有未成年兵皆集中一处,编为一少年队,特别加以精神与教育之训练,并优待其生活,注意其营养,以使健全其发育。不许有少年兵与成年兵一同生活与作战等情事,如仍发现上述情形为我国军莫大之耻辱,希即通饬各级部队主官切实注意遵照改正。”

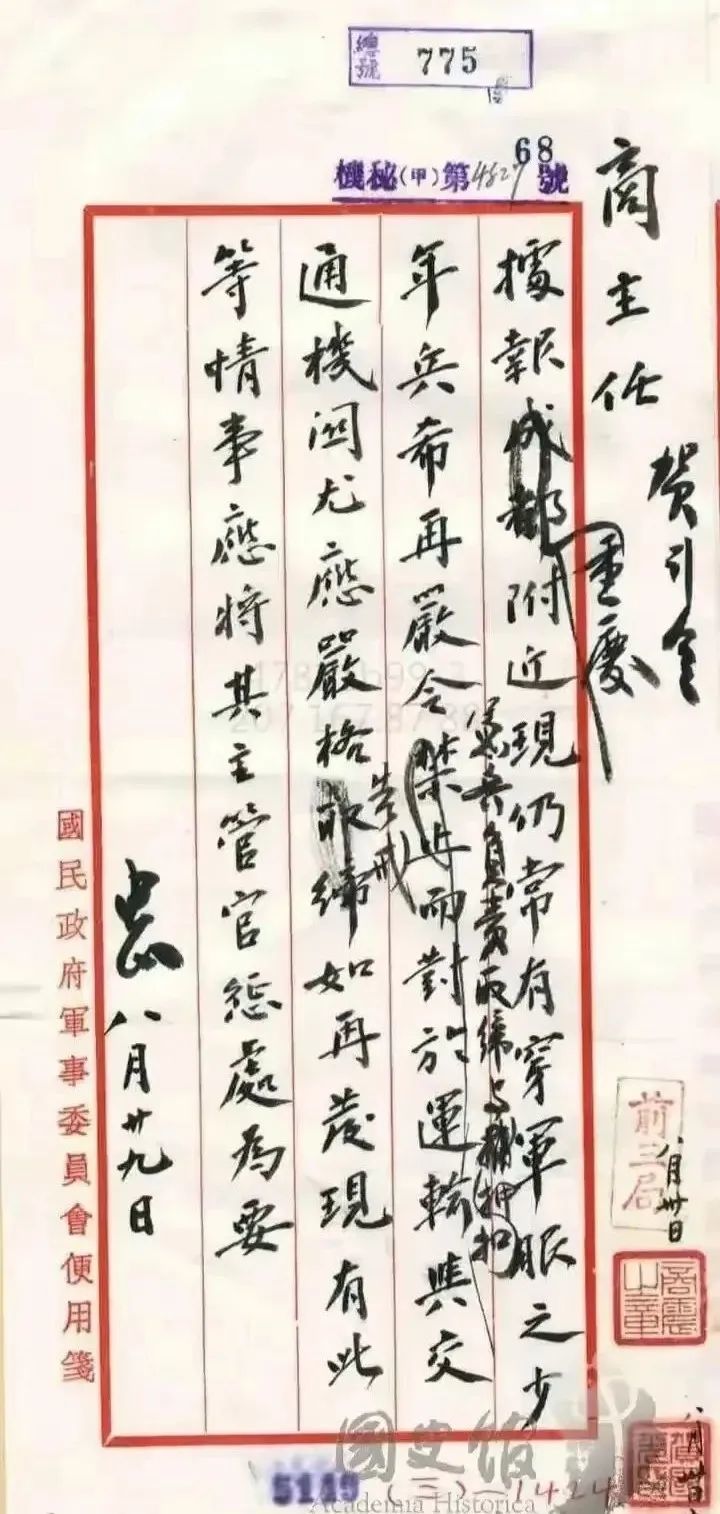

不过,有令不行,有禁不止,国府军政机构常态,还是有人不执行。陪都这么多外国人,如此军队形象,岂不有碍友邦观瞻?赶快执行,再敷衍蒙混不识数,可真要收拾几个:

手令二:“商主任 贺司令 据报,重庆附近现仍常有穿军服之少年兵,希再严令宪兵负责取缔与扣押,而对于运输与交通机关尤应严格告诫,如再发现有此等情事,应将其主官惩处为要。”

国民党军队里有没有少年兵,当然有,不少回忆录里,小勤务兵,小马夫之类的记载很多。有的是通过关系来糊口,有的是军队收留的战时流浪难童,也有抓丁来顶数的,但从无少年兵集体战死的记载。少年儿童,在军营只能干勤杂兵。

松山战役根本不可能有什么7000少年兵战死,松山战役总共伤亡7700多人,伤亡不等于战死。

参加松山战役的是国内第一批换装美械的部队,都是挑选出来的,即所谓Y部队,从中抽组了反攻滇西的中国远征军,远征军的待遇比国内其他部队高,是“将美援军用物资全部倾注于该方面,而兵员之补充亦以该方面为第一优先。甚至忍耐其他各战区物资供应及兵员补充之不足。”——国民党国防部史政局《缅北及滇西之作战经过》。

远征军实行新编制,各级均派驻美军联络官,美式装备是由美军顾问组直接发到各军手里的。如果发现战斗部队里有少年兵,第一个不干的肯定是美国人,第二个是蒋介石。驻印军接受美国装备前,国内补充的兵员淘汰率是40%,就是因为美国人的标准高,而民国的适龄壮丁体质太弱。比起驻印军,国内远征军的自主权相对大一点,但也不能用少年兵来接装美式武器,在美国人眼里,中国的士兵普遍营养不良。

松山战役虽然伤亡大,但在国民党军的历史上,却是一场硬仗,松山战役是抗战期间国民党军第一次对日军坚固防御阵地的进攻战,而且打赢了。伤亡比大了点,全歼了1300多个日军。有人肯定说还有昆仑关大捷,昆仑关攻击的是日军的野战工事,松山打的是日军半永久式坚固阵地,日军用工兵联队修了两年,作战难度是两回事。坚固阵地进攻战,就在松山。

参加松山战役的,多是两三年内没怎么打仗的部队。像宋希濂的71军,长期在怒江东岸与日军对峙,何绍周的第八军,1941年编成后,有两年是在第六战区守江防,1943年调入云南。没打仗就不会大量补兵,更不会补7000娃娃兵。

作战中更不可能临时补充娃娃兵,松山战役后期第八军补充过一次兵员,团长王光炜带来的遵义师管区补充一团的2000人,师管区是规定补充渠道,补充兵是受过训练的。远征军打松山先后用了10个团,根据伤亡轮换上阵,基层官兵攀爬陡坡,与日军近战肉搏,修工事挖对壕,承受了惨重伤亡,从心理到体力,根本不是未成年的少年兵所能承担的作战任务。

除了何绍周李弥这两个军长,主攻松山的指挥人员,如王伯勋,曾元三,陈一匡、王光炜等师、团长,后来都起义了,所以留存的文史资料非常多。无一人有一字提到过少年兵。

去台的松山战役参战人员,也有大量回忆,同样没人提到过少年兵。

如果有,松山战役指挥者,从卫立煌宋希濂到何绍周李弥,犯有违背军令,欺骗盟军之罪,不许使用少年兵作战,蒋介三令五申,不执行就有人上达天听,等着接位置的多了。

何绍周是何应钦的侄儿,军政部长何应钦主管兵役,此时正值东线豫湘桂战役惨败,兵役积弊被曝光之际,何绍周如果被人问一句:对日军兵力优势这么大,怎么用这些孩子上去打,这样的攻坚战咱们大人都没打过。他脸往哪儿放!

这故事咋出来的,除了陵园里的塑像,没有一点历史依据!塑像代替不了历史档案和当事人回忆,塑像也要源于真实的历史,才有起码的象征意义。

6000娃娃战死松山这故事,辨别真伪本来很简单,常识就够。

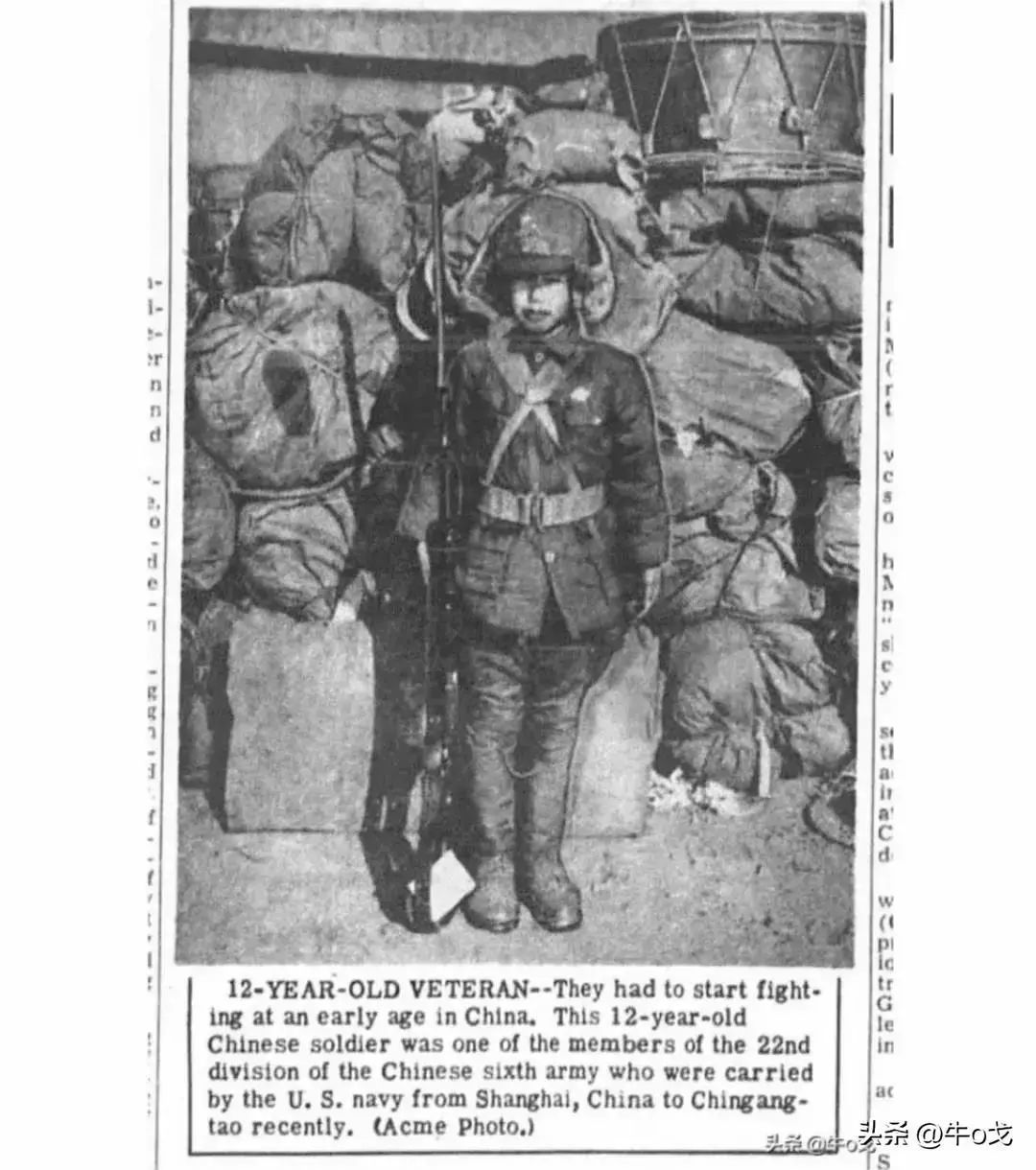

值得注意的是,这些制造故事的,要么在照片上动手脚,要么是看图就跟风。隔壁的牛戈文草正在鉴别老照片,比如这张,现在经常被拿来当抗日少年兵。

下面是原图,原图有说明,我英语不好,哪位帮着给翻译准点,这是什么年代的娃娃兵:

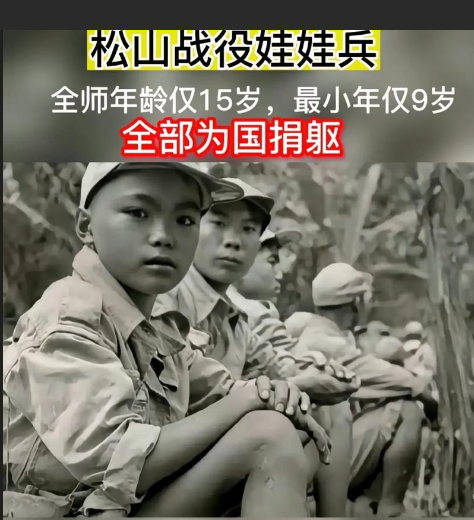

还有这张,常用来给“松山7000娃娃兵”配图,第一眼就知道是假的,抗战期间国民党军队没有这样的军装,但除此以外,没有更直接的证伪办法。一般不对民国军服感兴趣的,很容易被迷惑住。

直到看了原图,才恍然大悟:

这不是被联合国勒令撤台的缅北李弥残军的随军儿童吗?原来编故事的把原图给抹了加盟炒股配资,看看原图的右下角,写的什么,那些炒作让人去拜雕像的,咋这么羞羞答答的!